Prof. Dr. Ursula Neumann / Prof. Dr. Drorit Lengyel

Universität Hamburg

Mit der politischen Entwicklung in der Türkei, die nach Meinung Vieler auf eine Entdemokratisierung zusteuert, gerät auch die Beschäftigung sogenannter „Konsulatslehrerinnen und -lehrer“ in die Kritik. Seien sie in den Schulen für DITIP als Religionslehrerinnen und -lehrer oder für einen „muttersprachlichen Ergänzungsunterricht“ tätig, sie können vom türkischen Staat via Konsulat kontrolliert und dirigiert werden. Damit nehmen sie Einfluss auf Kinder und Jugendliche, die in Deutschland leben.

Das Unterrichtsmodell des „Konsulatsunterrichts“ stammt noch aus den 1960er Jahren, der Zeit eines Rotationsmodells der Migration. Die „Gastarbeiter“ sollten nur drei bis fünf Jahre bleiben, dann zurückkehren und anderen Arbeiterinnen und Arbeitern Platz machen. Dabei sollten die Kinder keine Nachteile erfahren. Auch bei einem Besuch der deutschen Schule wollte man ihre „Rückkehrfähigkeit“ bewahren. Sie sollten weiter die Sprache ihres Herkunftslandes lernen, sprechen, lesen und schreiben. Solche Angebote machten alle acht „Anwerbeländer“.[1] Daneben entwickelten sich andere Formen herkunftssprachlichen Unterrichts, auch in anderen Sprachen.

Inzwischen besitzen viele Schülerinnen und Schüler mehrsprachige Kompetenzen, die für ihre persönliche, schulische und ggf. berufliche Entwicklung relevant sind. Es stellt sich die Frage, wie das Bildungssystem mit dieser Mehrsprachigkeit umgeht, ob und wie diese Kompetenzen aufgefangen und genutzt werden. In Hamburg sind fast die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler aufgrund ihres Migrationshintergrunds potenziell mehrsprachig. Wir untersuchten deshalb, welche Bedeutung der Herkunftssprachliche Unterricht (HU) aus Sicht der Eltern hat. Wir fragten – am Beispiel Hamburgs – nach dem Bedarf, der Informationslage und der Inanspruchnahme aus Sicht von Eltern, sowie nach Gründen für die (Nicht-) Teilnahme des Kindes am HU: Welche Haltungen haben Eltern in mehrsprachigen Familien zu diesem Unterricht?

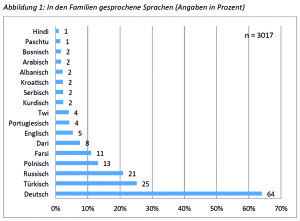

In einer Fragebogenaktion wurden 3110 Personen mit Kindern im Alter von zehn bis 18 Jahren befragt. Die zufällig aus dem Melderegister gezogenen Adressen gehörten Ausländern oder Doppelstaatlern mit einer Staatsangehörigkeit, die vermuten ließ, dass sie die neben dem Deutschen zehn am häufigsten in Hamburg gesprochenen Sprachen verwenden. Die meisten Familien verwenden in ihrem Alltag zwei Sprachen zu Hause (53 %), knapp 37 % geben an, eine Sprache zu Hause zu sprechen, und 9,4 % leben sogar in drei Sprachen. Es gibt aber auch vier- und fünfsprachige Familien (vgl. Abb. 1).

In Hamburg bestehen in der Sekundarstufe mehrere Angebotsformen für HU: solche in der deutschen Schule als „2. oder 3. Fremdsprache“, solche von Vereinen und Gemeinden (u.a. als „Samstags-/Sonntagsschulen“) und solche von Konsulaten (meist als zentrales Angebot in Schulgebäuden). Nur ein geringer Anteil der Kinder und Jugendlichen unserer Befragung besuchen dieses Angebot: 2.460 (82 %) der Befragten geben an, dass ihr Kind zurzeit nicht am HU teilnimmt. 17 % (517) der Kinder besuchen den HU zwischen zwei und vier Stunden wöchentlich; für 27 Kinder geben die Eltern an, nicht darüber informiert zu sein.

Der Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I scheint eine Schlüsselsituation für die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht zu sein, denn die Teilnahmequote geht im 5. Schuljahr um fast die Hälfte zurück im Vergleich zu der im 4. Schuljahr: 15,2 % der Kinder der Befragten besuchen in Klasse 4 diesen Unterricht, in Klasse 5 sind es noch 7,8 %.

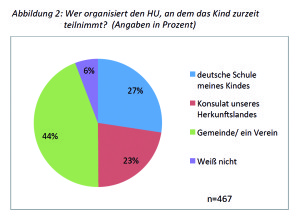

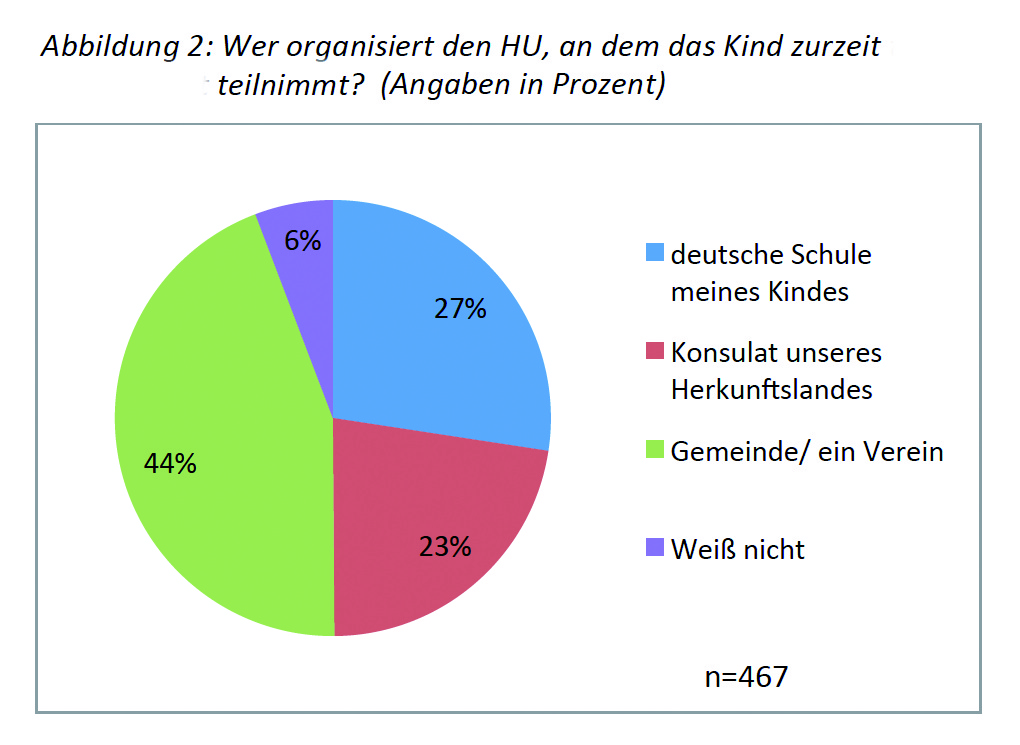

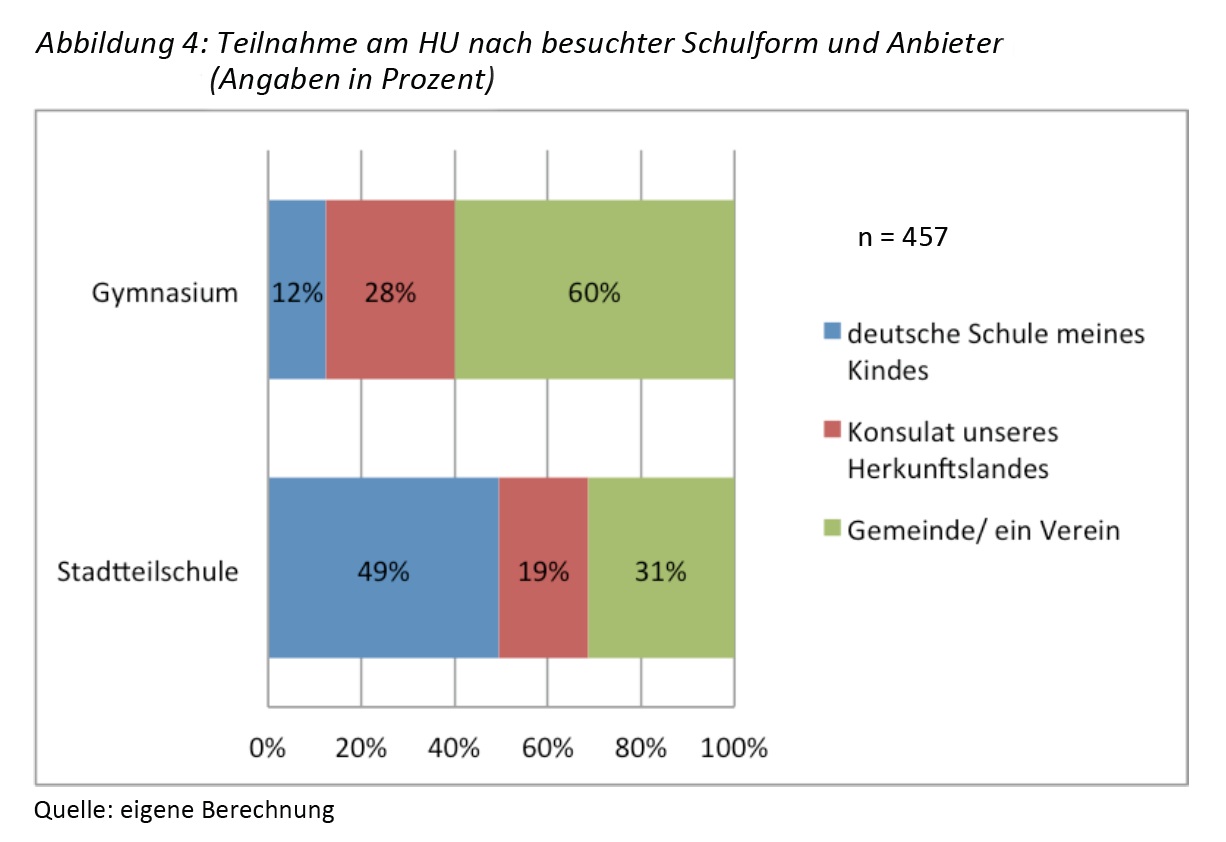

Wer bietet diesen Unterricht an, wie verteilen sich die Kinder auf die Angebotsformen? Fast die Hälfte der Kinder (44 %) besucht einen von der Gemeinde oder einem Verein organisierten Unterricht. 27 % geben an, dass die deutsche Schule ihres Kindes diesen organisiert und 23 % geben an, dass das Konsulat ihres Herkunftslandes den Unterricht organisiert (vgl. Abb. 2).

Es ist nicht leicht, einen Überblick über die Angebote zum herkunftssprachlichen Unterricht zu erhalten. Trotz einer umfassenden und gut aufgebauten Broschüre zum fremd- und herkunftssprachlichen Angebot der staatlichen Schulen in Hamburg, beziehen die Eltern, die den HU kennen, ihre Informationen hierüber hauptsächlich auf informellem Weg – in der eigenen Community. Allerdings kennt über die Hälfte der Befragten das herkunftssprachliche Angebot überhaupt nicht.

88 % der befragten Eltern finden herkunftssprachlichen Unterricht wichtig, obwohl so wenige Kinder ihn tatsächlich besuchen. Der mit deutlichem Abstand wichtigste Grund für diese Nichtteilnahme liegt aus Elternsicht im mangelnden Angebot der deutschen Schule. Die Mehrheit der Befragten (62 %) wünscht sich, dass die Kinder herkunftssprachlichen Unterricht an der deutschen Schule erhalten.

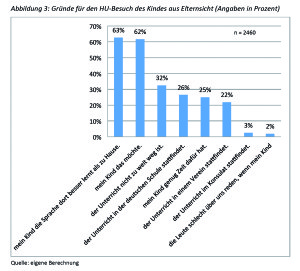

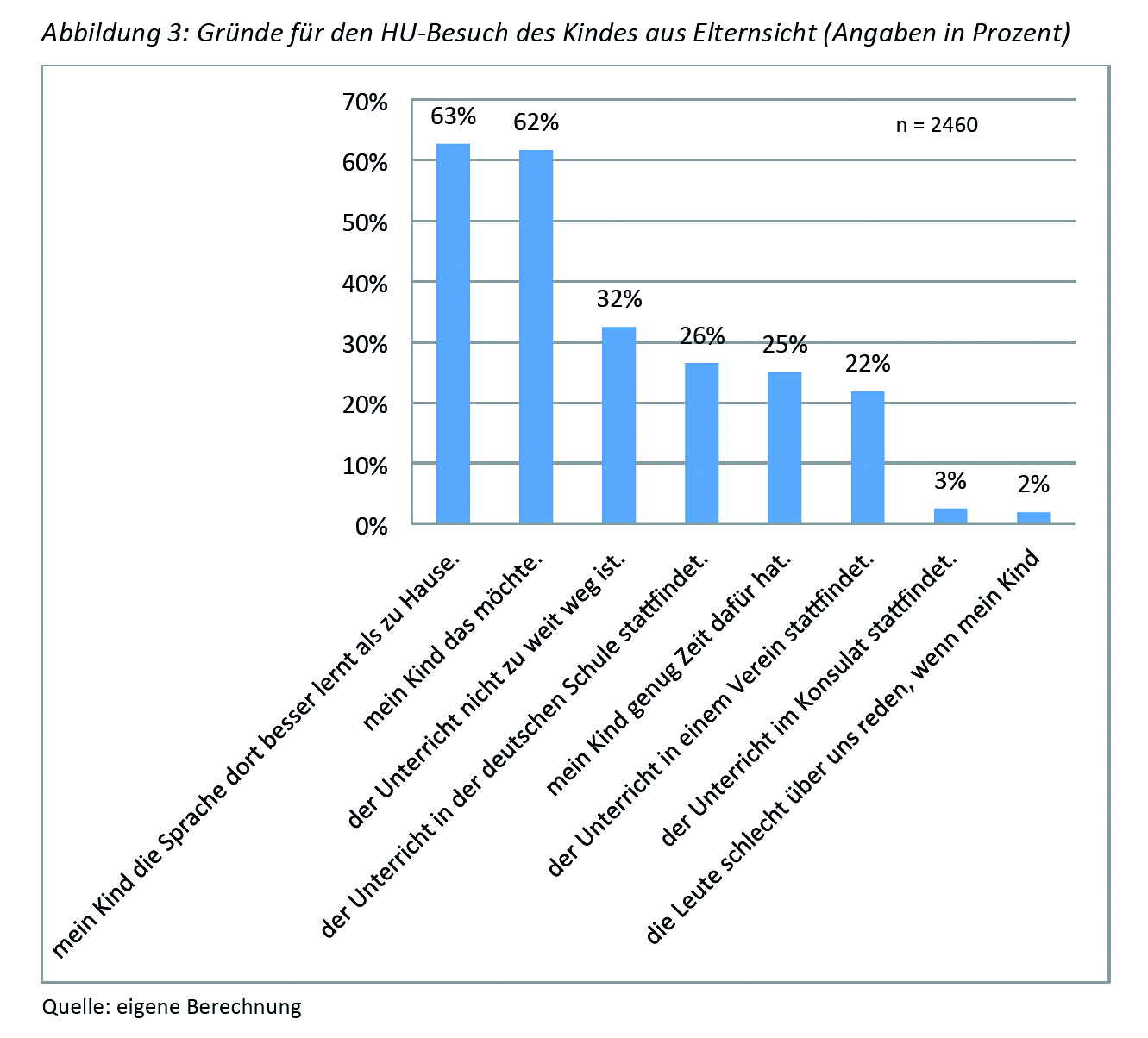

Am wichtigsten ist dem überwiegenden Teil der Elternschaft (84,5 %), dass ihre Kinder durch die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht in diesen Sprachen Lesen und Schreiben lernen. Die befragten Eltern sind außerdem in einem hohen Maß davon überzeugt, dass der herkunftssprachliche Unterricht ihren Kinder bei der gesellschaftlichen Integration helfen würde: So würden sie durch den herkunftssprachlichen Unterricht besser ihren Platz in der Gesellschaft finden und lernen, andere Kulturen zu akzeptieren. Auch würden sie durch die Teilnahme ihre eigene Identität finden und in der deutschen Schule erfolgreicher sein. Sehr wichtig bzw. wichtig ist für die überwiegende Mehrheit der Eltern außerdem, dass der Unterricht für die Kinder die Möglichkeit eröffnet, neben der Alphabetisierung in ihren Sprachen etwas über ihre Herkunftsländer zu lernen und die eigene Abstammung nicht zu vergessen. Schließlich betonen die Eltern dabei auch die Wichtigkeit, dass Kinder mehrere Sprachen sprechen können sollten. Die Einstellungen der überwiegenden Mehrheit der Eltern zum herkunftssprachlichen Unterricht sind positiv, ihre Begründungen zur Relevanz des Unterrichts bildungs- und zukunftsorientiert (Abb. 3). Die „Rückkehrfähigkeit“, mit der die Einführung des HU in Deutschland eng verknüpft ist, spielt nur noch für ein Drittel der Eltern eine Rolle.

Nicht alle Eltern möchten für ihre Kinder einen herkunftssprachlichen Unterricht; 12 % bis 16 % der Eltern sind daran nicht interessiert: Es sei relevanter, die deutsche Sprache zu lernen und die klassischen Schulfremdsprachen (z.B. Französisch, Spanisch) seinen wichtiger als die Herkunftssprache. In dieser Priorisierung anderer Sprachen gegenüber der Herkunftssprache schlägt sich u.a. das soziale Prestige der Sprachen nieder.

Hamburg hat in der Sekundarstufe nur zwei Schulformen: das Gymnasium und die Stadtteilschule. In beiden Formen kann das Abitur erworben werden, nach 12 bzw. 13 Jahren. Herkunftssprachlicher Unterricht wird aber nicht gleich häufig angeboten. Mehr als die Hälfte der Befragten hat ihre Kinder in einem Gymnasium, aber nur wenige finden dort ein Angebot in den Herkunftssprachen der Kinder vor. Von den Schüler(innen), die überhaupt am HU teilnehmen, besuchen 12 % der Gymnasiast(inn)en diesen in der Schule, während 60 % auf Angebote aus Vereinen bzw. religiösen Einrichtungen zurückgreifen und 28 % auf den Konsulatsunterricht. Die Stadtteilschulen erfüllen den Bedarf weitaus besser: Hier können immerhin 49 % der Schülerinnen und Schüler den Unterricht an der eigenen Schule besuchen (Abb. 4).

Ein letztes Ergebnis der Befragung war sehr erstaunlich: Die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht ist nicht vom Bildungsgrad der Eltern oder vom Geschlecht des Kindes abhängig. Eltern mit niedrigeren Bildungsabschlüssen bevorzugen allerdings in höherem Maß als andere Eltern einen herkunftssprachlichen Unterricht in der deutschen Schule im Gegensatz zu anderen Angebotsformen. Die Unterschiede, die die Befragten im Hinblick auf die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme ihrer Söhne und Töchter machen, fallen (statistisch) nicht ins Gewicht.

Die vorliegende Studie ist die erste dieser Art in Deutschland. Die belastbaren Befunde legen nahe, dass die Teilnahme am HU nicht am Elternwillen oder dem des Kindes scheitert, sondern überwiegend am fehlenden Angebot an staatlichen Schule in Deutschland. Daher weichen Eltern auf andere Angebote aus. Die Studie fördert auch zu Tage, dass gerade Eltern bildungserfolgreicher Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium besuchen, ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder herkunftssprachlichen Unterricht besuchen. Sie möchten für ihre Kinder die Chance einer mehrsprachigen Bildung wahren, und das heißt neben den üblichen schulischen Fremdsprachen auch Herkunftssprachen lernen zu können. Wie Bildungspolitik und -administration mit diesen Befunden umgehen, ist ungewiss. Es besteht aber die Hoffnung, dass Studien wie diese die bildungspolitische und wissenschaftliche Auseinandersetzung befördern mit dem Ziel, geeignete Lösungen zum schulischen Umgang mit den Herkunftssprachen zu finden und dem HU auf diese Weise aus seinem Schattendasein im Bildungswesen zu verhelfen.

[1] in Arabisch, Griechisch, Italienisch, Portugiesisch, Serbo-kroatisch, Spanisch, Türkisch.